グルベンキアン美術館に響く、Smart IPによる国境を超えた聴覚の物語

※サウンド・デザインやスピーカー・レイアウトなどより詳しい内容はホワイトペーパーでご覧いただけます。

1543年、ポルトガル人が種子島に行き着いた「鉄砲伝来」から始まった、ポルトガルと日本との国交。『The Voice of Inconstant Savage』は、この16世紀に初めて日本と西洋が出会った際の「ことば」を仮説に据え、文明や社会、そして「人間における野蛮の在処が一体何処にあるのか?」という問いを通じて男女のストーリーテリングを描いた作品です。

森永「本作『The Voice of Inconstant Savage』では "イマーシブ・サウンド・インスタレーション" という形式を採用しています。この形式は音響の点から言えば映画、ラジオ、音楽、舞台を統合したような作品です。長崎の隠れキリシタンのオラショの朗唱、アマゾンの孤立先住民アワ族のカラワラ詠唱、イベリア半島のグレゴリアン聖歌という様々な文化が融合した聴覚を、エスノグラフィ(註:対象となる集団や文化の中に身を置いて行動を観察し記録する研究手法)を用いてフィールド・レコーディングした音源と、グルベンキアン美術館のレコーディング・スタジオで録音した男女の台詞とコーラス隊の音源が、本作の主要なサウンド・トラックとなります。この作品では、音声(ことば)が主軸となっていること、それらが重層的に絡まりあって構築されていること、多元的な物語であること、多角的な聴取点を有することが特徴です。これらを実現しようとすれば、自ずと立体音響技術を使うことが選択肢となります。このような中で、作品のコンセプトと音響が果たすべき主な役割は、何よりもストーリーテリングを成立させ、その時の空間に自らの意識、身体、そして肉体を浸らせる没入感を提示させるということでした」

複数のスピーカーを駆使する立体音響では、例えばそれぞれのチャンネルを積極的に活用して音を動かすことなどをはじめ様々な表現が可能となりますが、今回、森永氏は「音像ではなく、音場に注目した」とサウンド・デザインについて振り返ります。

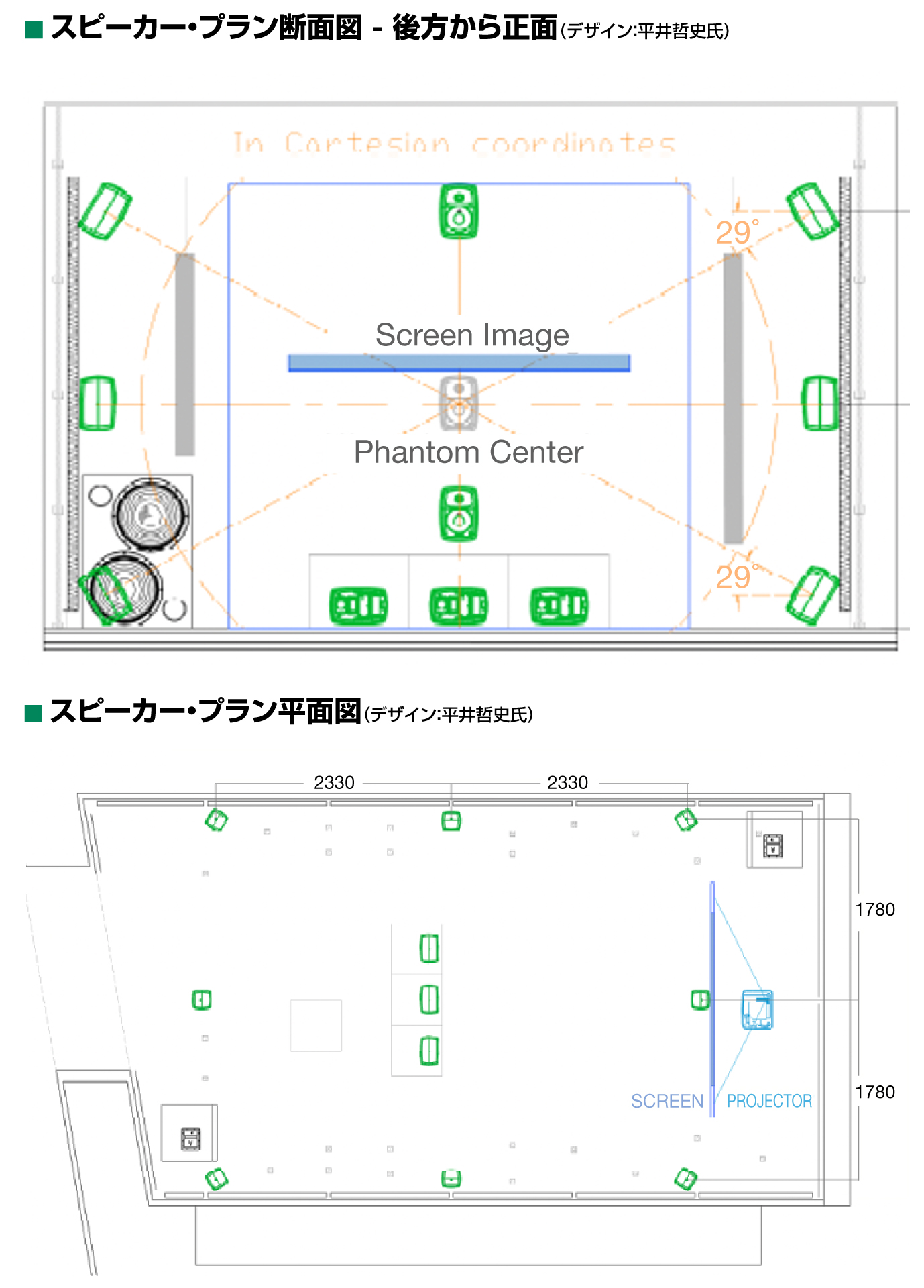

森永「展示空間の上部・中部・低部という三層の音場を構築して、それぞれの場が独立しつつも融合し合う効果を実現させていくことが重要でした。そうすることで、音場が捻れたり音像が身体を貫通するような表現、鑑賞者自身の聴取点と登場人物の聴取点の同期と非同期、そして登場人物や観客の聴取点が自律的に浮き立つ幽玄的な音響空間を作り上げることができたのです。映画館のようにすでに設置されたスピーカーに合わせていくサウンド・デザインではなく、作品にフィットするような音響設計を作り手と技術者が協働していくことで、本作は完成することができたのです」

『The Voice of Inconstant Savage』の音源そのものは、役者のセリフと聖歌隊の録音以外は全てフィールド・レコーディングされた音源が使用されました。その中でも特に重要だったと話すのが、ブラジルのアマゾン先住民の最後の孤立部族として知られるアワ族のカラワラ歌です。ひとりひとりに異なる持ち歌があるというこのカラワラ歌は、実に100にもおよぶバリエーションが記録されました。

森永「ババス・ココナツの葉を編み込んで、ひとりかふたりが入れるくらいの小さなテント(タカジャ)を作り、夜になり周囲が暗闇と化した状態で、アワ族の人たちはそれぞれのカラワラを大声で歌い始めます。彼らはトゥカーノ鳥を模した装いと動作を真似しながら順番にタカジャの中へ入っていき、天空のイワ神と交信していきます。そこではあらゆる動植物のカラワラ歌が、タカジャの周りで重層的に、全方位からランダムに響き渡り、やがて渦を巻いて音の竜巻ができあがっていくような "超" 立体音響として聴こえてくるのです。このタカジャ儀式の圧倒的な音響空間を、現代のテクノロジーを使って模倣可能としたかったかは正直なところ分かりません。しかし、この体験から何らかの技術的挑戦を見出せることを、僕は実地で体験したわけですし、それこそが作品の物語を考える上でも非常に重要な要素となったことに疑いの余地はありません」

こうした複雑なサウンドの表現は、立体音響におけるテクニカル・ディレクターである平井哲史氏とサウンド・プロデューサーの峯岸良行氏と共に、スピーカー・レイアウトから考えていったと話します。そもそもグルベンキアン美術館が改装中だったこともあり、展示場所の図面もない状態だったそうです。そのような非常に過酷な環境で、最も重要となる音源の再生に採用されたスピーカーは、15台の4420 Smart IPスピーカーでした。

プリ・ミックスの段階からGenelecは私たちに

信頼できるサウンドを提供してくれたのです

森永「実はグルベンキアン美術館現代美術センターでは、Smart IPの4420Aを所有していたんです。そのため、美術館側の技術担当者は、このスピーカーの特性を熟知していました。Smart IPにはWindows PC専用の管理ソフトであるSmart IPマネージャーが用意されていて、これを使用することで各スピーカーの物理的な距離や音量、イコライゼーションなど細かなセットアップをスピーカーごとに包括的に行うことができます。結果としてSmart IPを使用したことで、展示空間全体の音響バランスを一元的に管理することができ、シームレスな音像定位や音像移動が可能となったのです」

Smart IPは、Genelecが45年以上にわたり培ってきたスタジオ・モニターとしての信頼性の高いサウンドを備えながら、LANケーブル1本でオーディオ信号の伝送とアクティブ・スピーカーの駆動に必要な電源の供給、そしてそれぞれのスピーカーがどのように鳴っているのかを把握できるスピーカー・マネージメントを実現するスピーカーです。Genelecならではの忠実なサウンドとこうしたIPを活用するからこその利便性が、森永氏が作品でイメージしたサウンドを的確に表現することを可能としました。

森永「実際にグルベンキアン美術館での仕込みに入る前に、私たちは日本で8351Bを用いた7.1.4chでのプリ・ミックスを行いました。峯岸さんによれば、8351Bの同軸構造がもたらす音像定位性能とフラットな周波数特性により、音色の正確な判断と迅速なバランス調整が実現できたとお話していました。つまり、プリ・ミックスの段階からGenelecは私たちに信頼できるサウンドを提供してくれたのです。モデルが異なっても一貫したサウンド特性を持つGenelecだからこそ、Smart IPを活用したグルベンキアン美術館の展示空間でのファイナル・ミックスでも、新たな音が随時更新されていくなかで迅速なミキシング調整ができたと考えています」

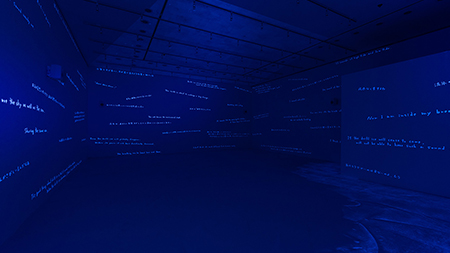

森永泰弘

プロフィール サウンドアーティスト。エスノグラフィーを通じた先住民社会の聴覚文化と人間技術への興味から、インスタレーションやパフォーマンス作品の制作に取り組んでいる。代表作として、東南アジアの少数民族のゴング音楽を通文化的にフィールド・レコーディングした『Exploring Gong Culture of Southeast Asia (2022)』、インドネシアの映画監督ガリン・ヌグロホによるジャワ島の神秘主義を題材にした無声映画『SETAN JAWA (2019)』の立体音響コンサート、ベトナム北部に居住するモン族の養蜂家と祈祷師の生活をドキュメントした没入型インスタレーション作品『POLLINATORS (2020)』がある。現在はポルトガルに在住して新作を準備中。

キット・リスト

関連シリーズ

ドキュメント

関連製品

導入事例 | 設備/店舗音響

Roxy Hotel - Smart IPで音楽をクールに楽しむ

「“クオリティ"という概念を伝えたい時、Genelecは最良の選択」― マンハッタンの4つ星ホテルがSmart IPを選んだ理由とは?

BRIAN ENO AMBIENT KYOTO - Genelecが空間をよりクリエイティブにする

Genelec が空間をよりクリエイティブにする。世界的な展覧会でGenelecが選ばれる理由とは?