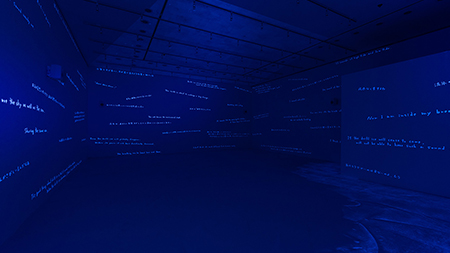

林ゆうき - 「使いながらワクワクするスピーカーはGenelecだけ」

使いながらワクワクするのはGenelecだけ

クリエイターが楽しくないと楽しい音楽は作れない

―― 学生時代は新体操の選手だったのですね

林ゆうき 高校生から大学生までやっていました。フィギュアスケートと同じようにパフォーマンス時は伴奏曲を流すのですが、その音楽を趣味で作っていたのが作曲を始めたきっかけですね。それを大学卒業で選手を引退してから仕事にし始めたんです。

大学卒業してすぐなのに色々な人からオファーをいただけたのはラッキーでした。自分が選手だったのもあり、どのタイミングにどの音がほしいかを理解できていたのが大きかったですね。そこから技術を磨いて、だんだんと映画やアニメの劇伴へと広がっていきました。

―― これまでスピーカーはどのようなものを使ってこられたのでしょうか

林ゆうき 最初はPCのアウトから当時使っていたミニコンポのAUXに繋いでましたよ(笑)。当時はもう音が出てくれるだけでよかったので。まだ「DAW」ではなく「DTM」と呼ばれていた時代でしたが、しばらくはそんな感じの制作環境でした。

お仕事を重ねながら、他の機材もだんだんと良いものを揃え始めましたね。コンポの次に国産メーカーのものを購入し、その後出会ったのがGenelecでした。

林ゆうき Genelecは本当に長く使っていて、この小ささで大きな音が出ることに驚いたのを今でも覚えていて、今のデザインになって以降10年以上お世話になっているのは間違いないですね。昨年末に『8341A』RAWフィニッシュと『7360A』、さらに自宅用に『8010A』RAWフィニッシュも導入しました。出音や音質が予想以上だったのは当然なこととして、それと同じくらい自分が好きなデザインや色味であることが大事だなと改めて感じています。

このRAWフィニッシュの外観は他にはないカッコよさがあるし、僕のスタジオっぽくないスタジオにもピッタリ。でもただオシャレなだけではないんですよ。 リサイクル・アルミニウムのエンクロージャーを採用することで大きな内部容積を確保したり、流麗なカーブにより音の回折の影響を最小限に抑制できるなど「すべてが意味のあるデザイン」という話も聞いて、ますます好きになりました。Genelecのデザインにまつわるストーリーが魅力的で、工場の写真も見たことがありますが、大自然のもとで作られているんだなと伝わってきますね。いつか行ってみたいです。

―― Genelecのサウンドの魅力をお聞かせください

林ゆうき いい音がするスピーカーはいろいろありますが、使いながらワクワクするのはGenelecだけですね。ドラえもん感があると言うか。低音がしっかりしていたり、フレーズがくっきりと聴こえるというのはもちろんなのですけど……。「カッコいい音」としか言いようがない(笑)。やっぱりクリエイターが楽しくないと、楽しい音楽は作れないので。

―― ヘッドホンのみで制作される人も増えていますがスピーカーの良さとは何でしょうか

林ゆうき もちろんヘッドホンでわかることもあるんですけど、一番自然に近い音で鳴るのがスピーカーなんです。自分の音楽をフラットに聴けるし、低音の感じもわかりやすい。もちろん住宅環境にもよると思いますけど、音を客観的に聴けるのが一番かなと思います。

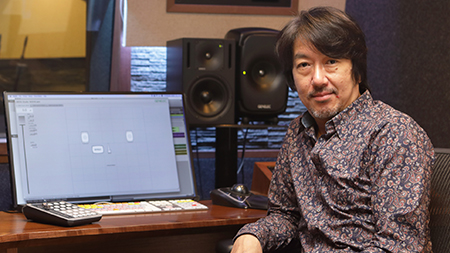

―― GenelecのGLMの効果はいかがですか

林ゆうき GenelecエクスペリエンスセンターTokyoに行かせてもらったとき、補正の有無でここまで音が違うのかと驚きました。

このスタジオでGLMキャリブレーションをすると、数分でサブウーファーの荒く聴こえる低音部分がきれいに馴染む感じで、今まで聴いていたのは何だったのか……。すごいですね。作家仲間にも勧めようと思いますし、この低音の感じを楽しめる音楽を作りたいと思ってます。

「ベッドルームミュージック」という言葉があるくらい、どこでも音楽って作れるんですよ。ホームスタジオの意義って居心地のよさだと思っていて。ただ最初から整った音響環境にデザインできる人なんてごく一部なんですよ。

だから普段の空間の音響を最適にするアプローチは大事。そこにGenelecさんが早くから着目されていたことにリスペクトです。しかも簡単に手軽にできるからありがたい。音楽を仕事にしている人ではなくても、日々の空間に流れている音のクオリティが自身の生活における感度に直結していると思うので。

ちなみに僕のスタジオは半地下で横が物置になっていたり、ヘンテコな形をしているのですが、いい感じに自動で音響を整えてもらえたので仕事が捗りそうです。創作意欲に直結しますね。

どんなに作り込んだ楽曲でも最後の砦がスピーカー

Genelecを一度使ったら虜になってしまいますよ

―― 海外と日本の劇伴制作に違いはありますか?

林ゆうき 海外の映像におけるOST(オリジナル・サウンド・トラック)は「フィルム・スコアリング」なので、映像に音を当てて制作していきます。一方、日本の劇伴のほとんどは音響監督や選曲家と打ち合わせた発注メニューからイメージして「バトル#1」「バトル#2」「バトル#3」とか「ラブシーン#1」「ラブシーン#2」「ラブシーン#3」と曲単体で納品するんですよ。そして後日作られた映像に当て込んで編集していく形です。

だから作り方がまったく逆なんですね。前者はどんなに盛り上がったり感動的に展開してたくても、シーンが終わった瞬間に曲も終わり。でも後者は楽曲としての起承転結がしっかりしていて、映像なしでも音楽としての視聴に耐えうるものになっているのが特徴なのかなと。

―― 劇伴音楽フェスティバルをプロデュースされていますね

林ゆうき 日本で始まったアニメ文化のなかで「劇伴音楽」というカテゴリの種類が増えましたね。ストリングスとオーケストラだけの伝統的なものから、バンドサウンドだったり歌ものに特化している作品など、ライブに対応できるものが多くなっている。

僕が担当した作品だと『僕のヒーローアカデミア』や『ハイキュー!!』などでフィルム・コンサートが企画されることも増えました。でもフェス形式で演奏されることはなかったので、劇伴に特化したアニメフェスができないかなと考えていたのが『劇伴音楽フェスティバル』の最初です。

夢は以前開催されていたフェス「蓮沼」のような感じの規模や盛り上がりで世界中を回れること。「本場のコンポーザーが来た!」ということもあり、日本よりも海外の方がお客さんの熱量が高いんですよ。悔しい部分でもあるのですが(笑)。

―― 劇伴音楽フェスティバルでは演奏もされるのでしょうか

林ゆうき いえいえ。全体を見ながらプロデュースしたいと思っているので、自分がメインで演奏するということではないですね。スペシャルバンドのメンバーに入らせてもらう程度。あとはファンの方に喜んでもらえると思うので、MCで自分の曲を解説する感じです。

僕のコンサートの場合は映像も全部借りてきて、名シーンの音を生演奏でお届けしているんですよ。音楽に合うように映像を編集して付けるのですが、いつもとは反対の工程で個人的に新鮮だし曲がより引き立つんです。

例えば物語の終焉のシーンで「こういう音の方がより感情的になるんじゃないかな?」と考える作業って、自分の原体験である新体操の競技者の感覚にすごく近いんですね。そのときの踊り手としての、映像を作る側の感覚がいま、ものすごく役立っているなと感じます。作家としてのスタートは遅かったんですけど、遠周りしてきたことが今はよかったなと。

ただ、どんなに作り込んだ楽曲でも、出音の部分が残念だと伝わるものも伝わりませんからね。それはライブでもアニメでも同じ。最後の砦がスピーカーですから。Genelecを一度使ったら虜になってしまいますよ。もっと広まるといいなと思ってます。

林ゆうき

プロフィール 1980年生まれ / 京都出身。元男子新体操選手、競技者としての音楽の選曲から伴奏音楽の世界へ傾倒していく。音楽経験は無かったが、大学在学中に独学で作曲活動を始める。卒業後、hideo kobayashiにトラックメイキングの基礎を学び、 競技系ダンス全般の伴奏音楽制作を本格的に開始。さまざまなジャンルの音楽を取り込み、元踊り手としての感覚から 映像との一体感に重きを置く、独自の音楽性を築く。

関連製品

ユーザー・ストーリー

導入事例

Roxy Hotel - Smart IPで音楽をクールに楽しむ

「“クオリティ"という概念を伝えたい時、Genelecは最良の選択」― マンハッタンの4つ星ホテルがSmart IPを選んだ理由とは?

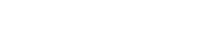

BRIAN ENO AMBIENT KYOTO - Genelecが空間をよりクリエイティブにする

Genelec が空間をよりクリエイティブにする。世界的な展覧会でGenelecが選ばれる理由とは?